L’existence d’Israël connaît plusieurs niveaux d’être. Pour qui a connu ce pays au milieu des années 1960, comme l’auteur de ces lignes, son développement est proprement époustouflant: il est passé du stade de ce que l’on appelait, alors, le « Tiers-monde » à celui des sociétés développées de rang européen.

Une brillante réussite

Classé[1] 8ème puissance mondiale après les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Allemagne, la Grande Bretagne et le Japon, 16ème armée la plus forte du monde, 9ème pays pour la qualité de sa santé et son moral élevé! Le visiteur en repart avec l’impression très forte d’une société extrêmement dynamique, jeune, en plein expansion démographique. Israël est le 11ème pays le plus heureux du monde. 71% des Israéliens sont « très » ou « plutôt » optimistes pour son futur. 80% sont « assez fiers » ou « très » fiers d’être israéliens [2].

Dans la même enquête, 57% des Arabes israéliens trouvent « bonne » ou « excellente » leur situation personnelle. Seuls 4% d’entre eux trouvent leur situation « très mauvaise » (0,2% pour cent des Juifs), 51% des Arabes se disent « plutôt fiers » ou « très fiers » d’être israéliens. Autant de chiffres qui tournent en dérision l’accusation d' »apartheid ».

Ce petit pays de huit millions d’habitants qui essuie une guerre tous les deux ans, et qui vit sous la menace iranienne de destruction totale, a été récompensé de douze prix Nobel et est célébré de toutes parts comme une puissance High Tech mondiale et un lieu de recherche scientifique de haut niveau. Et l’on ne parle pas dans ce bilan du retour à la vie d’un pays désertifié au terme de 13 siècles de domination islamique, de la prouesse de la désalinisation de l’eau de mer qui a donné à Israël une indépendance sur le plan de l’eau potable ni des immenses gisements de gaz découverts dans ses eaux territoriales qui lui assurent une indépendance énergique et le statut de fournisseur parmi les plus importants de l’Union Européenne.

Cette galerie des réalisations exceptionnelles d’Israël suffit à montrer que notre génération a connu 3 miracles, non seulement celui de la résurgence du peuple juif et de sa souveraineté politique après 25 siècles de dispersion dans le monde entier, celui de la résurrection d’un peuple exterminé dans les camps en Occident et chassé de ses foyers en Orient, mais aussi le succès de l’Etat ainsi créé, 3 miracles que majore la situation d’hostilité ambiante à son égard, aux limites presque planétaires. Je n’oublie pas le trait le plus frappant: la levée d’une nouvelle génération saine, florissante, dynamique et de belle stature, qui a libéré le Juif des stigmates de l’oppression, auxquels ses ennemis veulent toujours le vouer.

Autant de faits qui expliquent qu’il y a lieu de se réjouir à l’occasion de cet anniversaire de soixante neuf ans. C’est une chance merveilleuse pour notre génération qu’un Etat d’Israël existe. Dans quelle déréliction et quel abandon serions-nous sans cette existence, alors que, même avec elle, la jalousie et la haine sont déjà si grandes! On pense à la vision de la résurrection des ossements desséchés du prophète Ezéchiel. Le paysage de l’espérance d’Israël, du Mikve Israel (Jr 17, 13), est en place.

Une attente amoureuse

Cependant, dans cette joie, ce sentiment d’avènement, un manque se fait sentir, ou plutôt une absence, celle que génère effectivement l’attente que cette espérance suscite, celle dont la satisfaction appellerait l’une des dix huit bénédictions: « Béni soit Celui qui fait retourner sa présence (Shekhina) à Sion! ». Cet enjeu ne saisit pas uniquement la conscience religieuse. il peut aussi être partagé par des esprits qui en sont éloignés. Quelle est en effet la quête de cette attente sinon du sentiment de présence, d’accomplissement, de concordance avec soi même? Dans le judaïsme, cet enjeu s’est joué dans la thématique de l’exil et du retour, galout et shivat Tsion/retour à Sion. Sion est effectivement au cœur de ce drame de l’Être dans le cadre duquel le peuple juif a compris son destin. Sion est aujourd’hui bien là, Jérusalem est de retour dans le giron du peuple juif, mais la présence tarde. Pour le dire dans les termes adéquats, c’est comme si la « galout » ne finissait pas dans le « retour ». C’est un véritable déchirement spirituel qui est aujourd’hui vécu par l’âme juive, en silence ou dans le bruit et la fureur ,et qui s’exprime dans l’absence de convergence des esprits d’Israël face au renouveau de Sion. Car ce n’est pas la terre ni l’histoire, Dieu pour les croyants, qui ne sont pas au rendez-vous de l’histoire, ce sont les hommes eux-mêmes, les Juifs, ou, plutôt (car les juifs y viennent de toute la planète) les Juifs dans leur présence à eux-mêmes.

C’est là une affirmation plus complexe qu’il ne le semble, car être présent à soi même pour la vocation juive (pas seulement l’exister juif), c’est être présent à la transcendance[3]. Je propose de la comprendre, dans le cadre de cet article, d’une façon qu’un esprit religieux comme laïque pourrait accepter, c’est à dire comme la conscience d’une continuité intrinsèque de l’Israël contemporain avec le peuple d’Israël de 30 siècles d’histoire.

Ce n’est pas nécessairement la manifestation de faits miraculeux, généralement liés à la fin de l’exil d’Israël dans la Tradition, qui étancherait cette soif de présence. C’est dans la réalité de la société et de la conscience collective qu’on la cherche. Il y a en effet, dans la société et l’identité israéliennes, une faille identitaire profonde quant à la raison d’être, la substance et l’avenir de l’État juif, ce dernier étant lui-même en question dans son existence étatique pour tout un secteur de l’opinion.

Il y a évidemment en Israël toutes sortes de milieux. La jeune génération est en quête de sens, autant parmi les « laïques » que les « religieux », notamment dans le courant sioniste-religieux, mais c’est dans la structure même de la société, ses cadres symboliques, l’idéologie d’une grande partie des élites, l’intelligentsia, le modèle éducatif et académique, les cadres mentaux, le système symbolique autorisé, que la présence semble absente, voire même, et surtout, déniée.

Quelle image idéale de lui même projette Israël? Se peut-il que l’espérance millénaire d’Israël se réalisât dans « la Nation Start Up », dont beaucoup s’enorgueillissent aujourd’hui? Certes, le support économique et stratégique qu’elle constitue rend l’attente envers Israël plus crédible sur le plan matériel, mais l’espérance d’Israël peut-elle s’incarner en elle? Ce serait un dérisoire aboutissement de 30 siècles d’histoire…

Une fois la preuve faite que l’Etat d’Israël est viable, eu terme de gigantesques efforts depuis les premiers pionniers, la question du sens de l’aventure israélienne se pose. Ce n’est pas une question de luxe, mais une question vitale, car si la présence semble ne pas être au rendez-vous, c’est l’idée qu’Israël est son écrin qui pourrait être erronée. L’écrin de la présence est bien restauré mais où est la présence? Comment se peut-il que l’écrin soit là mais que la présence y soit absente? Et qu’est-ce qu’un écrin sans présence en son sein? Est-il même un écrin? Comment l’aventure israélienne est-elle la suite de l’histoire juive?

Ce jugement est extrêmement osé, je l’accorde, car des Juifs de toute la planète se retrouvent dans cet « écrin », constituant désormais une majorité du peuple juif mondial, mais c’est l’intériorité de ce rassemblement, le centre, le foyer ardent, ainsi créé, qui semble éteint ou mis en veilleuse. Israël semble en exil intellectuel, spirituel, social et politique de lui même, dans sa demeure reconstruite même.

« Israélien » et « juif »

Le retour de la souveraineté politique au sein des Juifs comme peuple implique en effet une attente spécifique. Il y a là trois mots qui tiennent du miracle: peuple, politique, souveraineté. Un quatrième sans doute aussi: « retour ». C’est leur synergie, leur articulation, leur signification qui sont en question dans l’Israël contemporain. Car c’est à leur aune que l’absence se décline. Dans les structures socio-politiques et intellectuelles que ces mots évoquent, l’Israël « israélien » n’est pas le « netsah Israël« . J’entends par ce terme tiré du premier livre de Samuel ( 15, 29), la continuité et l’expression actuelle de trente siècles d’histoire dans l’existence contemporaine, au sein de laquelle l’Israël éternel, le peuple juif, devrait être au centre de lui même[4].

C’est l’usage de l’adjectif « israélien » qui nous permet de comprendre cette situation. Dans son acception idéologique[5], ce terme est employé comme si il désignait une modalité d’Israël qui se dissocierait du « juif », tout comme l' »Israélite » deux siècles auparavant. Cette remarque est l’objet d’une expérience empirique. 44 % des laïques se définissent aujourd’hui comme « Israéliens » plutôt que « Juifs » quand on leur présente un tel choix, étant bien entendu que les Israéliens en question sont « d’origine » juive. « Israélien » désignerait ainsi le contraire ou le vis à vis du Juif de l’exil (ou autre chose) mais aussi, comme on le constate dans ces structures, du Juif de la Bible (du Talmud, de la Kabbale). Devenu Israélien, le « Juif » n’aurait plus à s’assumer comme « juif »! Ce qui implique que, dans l’esprit des « Israéliens », « juif » désigne l’absence de souveraineté, la dispersion, la fin du peuple juif, mais rien de la condition de sujet de l’histoire. L’Israélien refermerait sur son enracinement en Israël la béance ouverte par l’appartenance juive, en situation d’exception propre à l’exil.

Le Juif « normal »

Revenu à son terroir, il ferait corps avec sa terre et sa collectivité pour devenir « normal ». Cette normalité, cependant, ne se réfèrerait pas à la norme juive intrinsèque mais à d’autre(s) normes. C’est bien ce que fut le projet du sionisme politique. « Politique » voulait dire « comme les autres de la fin du XIXèmesiècle » et pas la résurrection de la souveraineté de l’Israël éternel. Pour l’exprimer de façon imagée, l’Etat d’Israël se réclamerait en tel cas de la légitimité que lui confèrent la Déclaration Balfour et l’ONU plus que de sa légitimité originale.

Cette attitude était paradoxale car la naissance d’une souveraineté israélienne dans un pays qui s’appelait « Israël » et sur la « Terre d’Israël » réveillerait forcément le sujet historique qu’est le juif éternel, non le « Juif errant » en quête de camp humanitaire mais le Souverain davidique, si l’on peut dire pour opérer cette distinction. Or, la construction d’Israël s’est faite en réaction au « Juif errant », dans la conception d’une souveraineté purement « politique » (dans le sens où il s’agissait de s’aligner sur la norme de l’Etat-nation, ce qui est de toute façon fondateur et historiquement justifié) plutôt que dans l’horizon du « souverain davidique » (dont il reste encore à définir les contours[6]). Le sujet historique est resté en exil dans le sujet contemporain. La structure ainsi créée concernait « les Juifs » comme groupe plus que la « judaïté », en sorte que, devenant « Israéliens », les Juifs devenaient subjectivement « comme les autres ».

Ce concept, que l’on trouve déjà dans le Livre de Samuel dans un épisode dans lequel les Hébreux demandent un roi pour être « comme tous les peuples » ( I Sam 8, 4-9), demande à être clarifié. « Être comme les autres », oui mais quel « autre »? Car tout « autre » existe en particulier, à l’instar du particulier que je suis. En l’occurence, « l’autre », auquel les normalisateurs se référaient, était plutôt centre et est-européen, une réalité qui se révéla avec effraction dans le choc de la rencontre avec les Juifs dits « d’Orient », qui furent enjoints de s’aligner, au nom du commun, sur cet « autre » qui n’était nullement transparent, neutre, « universel » comme on dit. Ni judaïque. Cet « autre » du « juif » reste d’ailleurs, encore fonder pour les tenants de la normalisation, c’est à dire du retour à Sion anodin, neutre, extincteur du particulier judaïque, qui existe, au moins à l’instar du particulier des nations ou ,plus, comme l’Israël élu: un retour à Sion sans Sion.

C’est une entreprise culturelle que le courant normalisateur n’a pas honoré pour être crédible dans ses fondamentaux, et qui n’était sans doute pas dans sa tâche et sa mission historiques. Il ne suffit pas d’habiller de façon hébraïque (je fais référence à la langue[7]) le particulier européen. Il n’incarne pas l’humanité dans son universalité, comme aucun autre particulier ne le peut de toutes façons. Ce qui est en jeu dans le retour à Sion, c’est justement une nouvelle économie du particulier et de l’universel qui reste à fonder. La création de l’Etat d’Israël bouleverse cette alternative propre à la diaspora, qui est caduque, en rétablissant l’épreuve pleine et entière du particulier.

La « religion »

Dans l’édifice de la normalité, « le judaïsme » s’est vu indexé à une « religion », c’est à dire dépouillé de sa dimension de conception du monde, de pensée, de culture collective, pour se voir confiné à la condition non pas de « confession « à la façon française, mais de « secteur », à la façon des « piliers »[8] de la Belgique, dans le cadre d’une société non centralisée mais sectorialisée. L’héritage musulman-ottoman concernant le statut des « religions-communautés » (les millete de la Sharia) rendait possible du fait de son antériorité, cet arrangement. Le judaïsme, à l’instar de l’islam et du christianisme, se vit accorder la gestion de l’Etat civil et du droit personnel des Israéliens juifs (il y a donc des tribunaux halakhiques qui ont force de loi), ce qui apparût aux « laïques », aux « Israéliens », comme un privilège exorbitant: la continuation de la main mise judaïque (« religieuse ») sur l’Israélien nouveau. De facto, le statut du judaïsme dans l’Etat, comme celui des autres religions, se retrouvait cantonné à un secteur (limité mais societal) tout en se voyant conférer des privilèges échappant à la règle commune de la citoyenneté. Le problème n’était plus celui de la construction d’un État juif mais de la concordance possible et difficultueuse entre l’Etat (« démocratique », la démocratie supposée incarner la neutralité universelle) et le judaïsme (supposé empiéter sur la démocratie).

La réduction, dès l’abord, de toute la civilisation judaïque à une religion compliqua la compréhension que l’on pouvait avoir de tous les problèmes que cette économie institutionnelle et idéologique supposait. L’Etat israélien s’inscrivait sans en être conscient dans l’héritage du Sanhédrin napoléonien sans le vis à vis d’un Etat puissant que Napoléon incarnerait et qui ne se leva pas en Israël, du fait de la division de la société. L’instance du « judaïsme » se vit identifiée à un pouvoir rabbinique et à la référence halakhique. Toute une civilisation se vit réduite à une loi, ce qui était aussi un héritage du rabbinisme de l’exil ,mais pas d’une dimension permanente du judaïsme qui n’est pas uniquement une jurisprudence mais aussi une pensée, une conception du monde, de la Cité, etc. Ce « judaïsme » s’adossait ainsi, spontanément, non pas au judaïsme majoritaire, celui du monde sépharade, de l’orthodoxie moderne ashkénaze et du sionisme religieux mais celui de l’ultra-orthodoxie, l’instance absolue de la récusation d’une souveraineté politique juive légitime et, pour de bon, un choix sectaire: à distance de la Cité des Juifs.

La question clef de la normalité porte sur la définition de l’instance du « judaïsme » dans la construction de l’instance « nationale », définie comme « laïque », « civique » (« mamlakhti« [9]). La portée politique de la « mamalkhtiout » bengourionnienne est restée sans le fondement identitaire et culturel qu’elle implique et nécessite.

La remise en chantier de l’état de faits que je décris est ainsi impossible sans une remise à plat du projet de la normalisation autant que de la définition de l’instance judaïque.

Le classement israélien

C’est ainsi qu’un classement permanent est à l’œuvre en Israël qui assigne spontanément le sujet à une « adresse » sectorielle sur la foi d’un aspect de sa personnalité, réduite justement, sur le plan social, à cet aspect. Porter la Kippa (qui n’est l’objet dans la Halakha que d’une coutume, d’un minhag, donc, et non d’une mitsva) vous vaudra d’être identifié par les non-religieux, autant que les religieux, au « secteur religieux », avant même que vous n’ayez ouvert la bouche. Dans l’expectative sociale, vous ne pouvez être « croyant », par exemple, et pourtant penser autrement que l’opinion dominante du « secteur religieux » et de ses autorités. S’il vous arrive de vous investir dans le travail intellectuel et que vous êtes sépharade, vous risquez de vous voir assigné identitairement à votre sépharadité dans la course aux honneurs.

Le partage qui se fait ainsi s’étend à tous les domaines de la société. Il y a des maisons d’éditions, des journaux, des « villes », des quartiers, des facultés académiques, des universités, même, laïques – et donc à l’exclusion de tout ce qui est religieux -, et, de l’autre côté, des lieux (peu nombreux) correspondants, dits « religieux ». Ce partage gagne aussi les publics, les réseaux, les courants d’opinion. Il est fort possible qu’en dehors de son « secteur » chaque Israélien se sente en exil dans son propre pays. En tout cas, le judaïsme, j’entends non sur le mode de privilèges spéciaux (un privilège est toujours une exception à la loi commune) mais d’une légitimité, d’une normalité, d’une évidence, n’y est pas objectivement au centre, n’y constitue pas le centre, mais la marge, alors même qu’il semble omniprésent. Il reste un problème non résolu, au statut contesté.

J’en donnerai une illustration sur le plan symbolique. Qu’est ce qui peut être plus significatif que le manuel d’histoire de l’éducation nationale? Là se voit formulé ce qu’une génération, une société transmettent de l’histoire collective aux générations ascendantes. Or, dans le cas d’Israël, le constat est strident. Dans le manuel d’histoire des lycées israéliens, secteur « mamlakhti« , « laïque » donc (mais il y a un secteur mamlakhti (publique, sous entendu laïque) et un secteur mamlakhti-dati, c’est à dire publique-religieux[10], l’histoire des « Israéliens » commence avec la conquête de la Palestine par Alexandre le grand, sous la chappe de l’empire hellénistique sur Israël. Exit la période du Premier Temple, exit l’historicité de la Bible. Je fonde cette analyse sur des manuels parmi les plus répandus[11]. Evidémment, puisque la Bible est un livre de religion et puisque les archéologues officiels de l’époque (le fameux (en France) Finkelstein) n’ont pas prouvé les dires de la Bible! Le manuel enchaîne sur les modèles de la démocratie que sont Athènes, Sparte et Rome. Ce n’est que vers la page 70 que l’élève peut lire un chapitre sur le Sanhédrin, l’assemblée politique de la société de l’époque du deuxième Temple, et encore erronément présentée. Que dire de l’histoire de l’Israël contemporain où depuis la minstre Youli Tamir on s’efforce de présenter le narratif palestinien de la Nakba, au même niveau que celui de la nation israélienne et de l’histoire juive antérieure, comme s’il y avait là deux versions possibles des mêmes faits. Et, bien sûr, absence totale de l’histoire de l’expulsion d’un million du Juifs du monde arabe qui devaient constituer dès le départ la majorité de la nation israélienne. Cette histoire tout simplement n’existe pas[12]. C’est seulement une mémoire historique lobotomisée que peut produire un tel système éducatif, que confirme la plupart du temps l’ignorance de l’histoire juive et du judaïsme au sein de la génération des trentenaires.

C’est dans cette fracture identitaire que l’absence de la présence (du Netsah Israel) s’identifie, et je choisis ce mot sciemment, car la judéïté s’y voit réduite à une identité sectorielle, identique à elle même et non ouverte sur le monde, une identité dont le côté positif se voit géré sur le mode de la pénurie, comme facteur de mise à l’écart, même privilégiée.

Comment en est-on arrivé là?

La faille identitaire que nous identifions a bien évidemment une histoire, une histoire formelle. Il y a eu différents courants dans le sionisme y compris un courant anti-souverainiste illustré par le « sionisme culturel » d’Ahad HaAm ou, le courant des intellectuels pacifistes adeptes d’un Etat bi-national (Brith Shalom) sous la houlette de Martin Buber, le courant des territorialistes, autant de courants pour lesquels il y avait un refus (ou un trouble) pour ce qui est de l’articulation de la judéïté et de l’Etat…

La question de l’Etat souverain et de « l’Etat juif » était dès le départ un objet de dissension. Herzl l’emporta sur la question de savoir si cet Etat serait pleinement un Etat dans le sens politique, démocratique et national du terme, à l’instar de ce qui se profilait en Europe à la fin du XIXème siècle. Les autres doctrines restaient parfaitement irresponsables en proposant au peuple juif une condition non politique ou semi-politique à l’époque où les Etats nations se constituaient en Europe puis en Orient et allaient se confronter dans la guerre.

La question de la judéïté de l’Etat resta trouble. Le titre du pamphlet de Herzl L’Etat des Juifs, restait ambigu: la mention des « Juifs », qualifiant cet Etat (« comme les autres », donc, en tant qu’Etat), désignait-elle le « peuple », l’ethnie, le groupe humain ou la qualité « judaïque ». Il faut en effet distinquer entre ce qui relève » des Juifs » et ce qui relève « du judaïsme »[13]. Tout ce qui relève des Juifs n’est en effet pas nécessairement « judaïque » et le judaïque désigne une réalité plus grande et vaste que le rabbinisme, le judaïsme rabbinique, de quelque obédience qu’il soit… Il est à remarquer que si le sionisme moderne a connu des annonciateurs précoces et religieux dans le monde sépharade (je pense au rabbin de Sarajevo, Yehuda Alkalaï, dont l’œuvre méconnue porte une vision de ce qui se passera quelques années plus tard). Le courant « religieux », sous la forme du courant Mizrahi, ne fut cependant jamais aux commandes de la construction sioniste, qui resta aux mains de Juifs européens assimilés, en dissidence avec l’israélitisme émanicipatoire.

C’est le paradoxe fascinant de ce mouvement qui est né en Europe de l’Ouest mais dont le message a été entendu par les Juifs d’Europe de l’Est, de Russie et du monde arabo-musulman. Mais pas par les Juifs d’Europe de l’Ouest.

La faille identitaire

Là commence la faille identitaire car le cadre posé par les activistes du sionisme politique et marqué par les présupposés qui les motivaient sur la question juive accueillit des populations juives d’origines différentes, qui s’y installèrent sans que leurs personnalités et leurs cultures n’y aient contribué et dont les attentes envers l’Etat était différentes. C’est l’attente devant « le judaïsme », la solidarité juive, le nom même d’Israël (c’est dire la puisance des symboles juifs!), seuls qui fédérèrent tous ces groupes différents autour d’Israël.

La faille identitaire est, dans son fondement, la ligne de séparation culturelle entre une élite – les fondateurs, les vétérans du mouvement sioniste – et la masse qu’elle est censée représenter; entre la doctrine des fondateurs quant à la nature de l’Etat d’Israël et la culture de ceux qui lui ont donné consistance et qui se sont ralliés à cette doctrine sur la base d’une attente différente, dans laquelle le judaïsme n’occupait pas la même place dans la définition de l’identité. Les deux groupes convergèrent sur la base d’un malentendu que rendait possible le nom d' »Israël », référence pour les uns du grandiose héritage du judaïsme et pour les autres de ce qui deviendrait l’israélianité, une façon de prendre congé du judaïsme en se « nationalisant » (« comme les autres »), tout comme l’israélitisme prenait congé du peuple juif en se « confessionalisant », pour entrer dans une citoyenneté où les Juifs ne seraient plus que des individus « anonymes ».

C’est en fait le courant socialiste qui prit le dessus au début de la création de l’Etat, alors que le mouvement kibboutzique était en plein essor. On ne peut pas dire que la question de « l’identité » préoccupe la mouvance du marxisme. Ses tenants ne veulent concevoir que l’homme « générique » (selon les termes de Marx dans Les Manuscrits de 1844, écrit en même temps que La question juive). C’est à leurs yeux un reste de la domination bourgeoise, quoique Ber Borochov, penseur du sionisme socialiste, ait senti le besoin, dans une perspective marxiste, d’une identité « juive » , sous la forme d’une « lutte des classes » se déroulant nommément dans la socialité juive et donc une forme « nationale »: assumer la particularité (bourgeoise) juive pour la faire imploser.

L' »étatisme » bengourionnien

C’est la première époque de l’Etat qui s’ouvrit sous la figure tutélaire de Ben Gourion, qui chercha à mettre en œuvre le « nation building » d’un Etat d’Israël « national », projet de la « mamlakhtiout« . Il ambitionnait de faire du « rassemblement des exils » (kibbouts galouyot, une notion judaïque) un « melting pot » (kour hahitoukh) dont le modèle de référence serait un « homme nouveau », l’Israélien, qui serait autre que « juif », ce dernier se voyant identifié à tout ce qui est en rapport avec l’exil.

Il se trouve que les sépharades furent les premiers cobayes et donc les témoins de ce moment-là, à la fois du fait de l’époque de leur alyia et de leur religiosité forte qui faisait contraste. Commença alors un dévoiement dont les effets sont toujours vivaces, car, au bout de quelques années, l’Homme nouveau proposé s’avéra n’être purement et simplement qu’un « Européen », d’autant plus caricatural qu’il était « révé » par des Juifs d’Europe centrale et de l’Est qui avaient aspiré à devenir eux mêmes des Européens au sein des Etats non démocratiques d’Europe centrale et de l’Est où ils vivaient. Les nouveaux venus sépharades se virent ainsi poussés à s’aligner sur le modèle de l' »Homme nouveau », pour devenir « Israéliens », une catégorie qui, cependant, dans leur esprit faisait référence à l’Israël éternel mais certainement pas à la figure utopique proposée, malgré sa dimension hébraïque et patriotique. De ce malentendu naquit la question du « Second Israël », toujours vivace en 2017 comme le montre le Rapport Bitton de 2016, commandité par le ministre de l’éducation nationale, Bennett, sur l’état de faits de l’insertion de l’héritage culturel « oriental » dans l’éducation israélienne. Constat de son absence quasi totale.

Cependant, la mamlakhtiut, projet de fusion des immigrants, héritait de la réalité des « piliers » du Yishouv. La mamlakhtiout ne put que conserver ces structures qui avaient précédé l’Etat et allaient devenir des « secteurs » (religieux: ultra-orthodoxe d’un côté, et sioniste religieux de l’autre, le secteur « laïque » restant dans une grande ambiguité quant à savoir s’il constitue un secteur spécifique ou le lieu commun et public de tous les secteurs). Cette ambivalence devient, signalons-le, problématique aujourd’hui alors qu’Israël s’est enfoncé dans le multiculturalisme, quand les laïques demandent aussi des quartiers réservés (ouverture des commerces, circulation publique le shabbat), à l’instar des ultra-orthodoxes

La place du judaïsme

Ce qui était clair dans l’israélianité, c’est que le judaïsme était « thésaurisé » comme dans un conservatoire national. Il recevait sa « case ». Il ne concernait plus l’ensemble de la collectivité et ne faisait plus « partie » du paysage. La preuve est le fait que, du temps de Zalmane Arane, ministre de l’éducation, les écoles avaient dû instaurer des « cours de conscience juive » pour palier la déjudaïsation galopante des jeunes israéliens, déjudaïsation dans un sens non religieux mais national. On avait en effet considéré qu’il avait joué un rôle de conservation de la nation en exil, dont on pouvait se libérer aujourd’hui avec la nation israélienne vécue comme la « négation de l’exil ».

Un autre mythe, avant l’heure, de l' »israélianité », plus conséquent sur le plan de la cohérence logique (mais non juive), avait laissé ses traces dans une grande partie de l’intelligentsia israélienne: le « canaanisme ». Cette doctrine, née dans les années 1920, promouvait avec l’hébraïsation un retour au vieux fonds sémitique de la haute antiquité dont le judaïsme et le monothéïsme auraient séparé les Hébreux et auquel il faudrait revenir, en une sorte de « naturalisation » explicitement païenne des Juifs ( que l’on se rappelle le fameux poème de Tchernikovsky (1875-1943) , l' »Athénien hébreu », ‘Face à une statue d’Apollon »![14]) pré-judaïque, pré-monothéïste. Ainsi, les canaanéïstes bouclaient-ils la boucle de l' »exil », plus qu’une dispersion à leurs yeux: une doctrine existentielle. Ce mythe aberrant, qui avait tout simplement oublié que les Moyen-orientaux n’étaient plus des Assyriens, des Araméens et des Phéniciens mais des musulmans, eut une influence décisive sur l’intelligentsia israélienne, ce qui explique quelque peu sa distanciation, son indifférence ou son inimitié envers le judaïsme. Le pli était prix, l’intelligentsia ne serait pas du côté du judaisme. L’aventure intellectuelle du cananéïsme présente une similitude formelle étonnante avec le nationalisme arabe, né en Syrie à la même époque parmi des intellectuels arabes chrétiens qui cherchèrent les sources de leur mouvement dans le mythe d’une « Arabie anté-islamique », d’avant le Coran donc, conçu comme un facteur de décadence, dans l’arabité donc contre l’islam.

Fin de la malmakhtiout

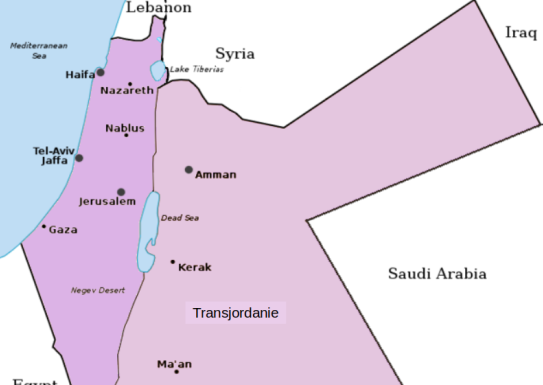

La guerre des Six jours a marqué un tournant dans cette économie identitaire que j’ai tenté d’esquisser, à la fois parce qu’elle a transformé israël, qui jusqu’alors avait vécu au bord du précipice, dans la guerre d’extermination, que lui ont lancée les Arabes dès son premier jour. Il était victorieux et surtout son profil n’était plus le même. La « Cisjordanie » et Jérusalem « Est », occupées en 1948 des suites de l’agression jordanienne, tombaient dans le giron d’Israël, c’est à dire les territoires les plus hautement historiques, bien plus significatifs de la patrie du peuple juif, que Tel Aviv et Haifa.

La traduction dans la pensée de ce tremblement de terre métaphysique prit quelques années. On en eût cependant une expression immédiate avec le vainqueur de la guerre des six jours, Moshe Dayan, lorsqu’il remit les clefs du Mont du Temple, conquis au lendemain de l’agression jordanienne, au Waqf islamique dans ce qu’on ne peut comprendre que comme une panique métaphysique (et non pas une sagesse politique car, 50 ans après, le mouvement islamiste israélien (sic) a compris qu’il y avait là le créneau qu’il pouvait investir pour tenir en otage de la fureur religieuse islamique toute la politique israélienne).

La nouvelle donne ré-inscrivait en fait, malgré lui, Israël dans son histoire éternelle, à laquelle nul, et notamment les « normalisateurs », ne pouvait plus échapper (sauf par la fuite et la démission). Le « judaïsme » refoulé revenait en masse. C’est ce que traduisit la montée au pouvoir de Menahem Begin et la fin de l’Etat-travailliste. Le glacis bengourionnien de la société israélienne sauta, du moins aux yeux de la masse mais pas de l’intelligentsia, car ni la droite, ni les « sépharades » n’avaient d’élite de rechange. Ils n’en ont toujours quasiment pas, j’entends sur le plan de l’intelligentsia. L’écart se creusa entre les cadres dominants et la réalité vécue.

Le clivage identitaire prit alors une teinte qui n’était pas la sienne à l’origine. L’israélianité et la normalisation cessèrent d’être les critère référentiels. Il prit une tournure politique, morale, universaliste ou, plutôt, cosmopolite. Son enjeu ne fut plus directement et formellement le judaïsme (tout en le restant profondément) mais se déplaça vers l’existence même d’un Etat, d’une souveraineté pour les Juifs. Le sort des « territoires »- Judée Samarie (Gaza) – incarna le sort du rapport au judaïsme et donc leur impact sur Israël. Ce ne sont pas tant en effet, selon moi, la question de leur annexion ou de la domination d’un autre peuple qui se sont alors posées mais celle de leur signification pour la judéïté et le judaïsme. A travers eux, leur possession, c’est l’héritage biblique et religieux qui prenait forme et contenu, devenant manifeste, incarné. La « normalité » ne pouvait résister à une telle force d’attraction. C’est là que le rejet et la négation de l’exil propres à l’israélianité et à la normalisation se transubstancièrent en cosmopolitisme, universalisme droits-de-l’hommiste, moralisme, jusqu’au post-sionisme et à la prise de distance par rapport à la légitimité d’un Etat d’Israël (a fortiori d’un « Etat juif »[15]) d’autant que l’influence du post-modernisme, devenue l’idéologie dominante du monde occidental vouait à l’exécration l’Etat nation, et particulièrement l’Etat juif. Cette évolution vit l’internationalisation de la faille identitaire, jusqu’alors interne, ce qui est d’une grande gravité.

Au rejet du judaïsme qui se cristallisait dans les territoires de l’Israël originel et de la « Terre promise », se greffa l’animosité archaïque de l’Occident chrétien et de l’Orient islamique qui sentirent que la résurgence de l’Israël éternel, sur le décès et la caducité supposés duquel ils avaient fondé leur élection, mettait en péril leur économie identitaire. Une partie de l’intelligentsia israélienne mena sur les scènes occidentales l’accusation contre son propre pays, et une partie de l’intelligentsia diasporique fut de la partie[16]. Face aux supposés « fascistes » qui tenaient aux « territoires », les successeurs des « normalisateurs » crûrent pouvoir se définir comme « le camp de la paix », la « démocratie », la « morale », les « bons Juifs » en somme, ceux que Hannah Arendt définit, dans le premier volume de sa trilogie Les origines du totalitarisme, comme « les Juifs d’exception », ceux qui, pour se valoriser aux yeux des salons berlinois et parisiens au XIXème siècle, rejetaient tous les autres Juifs dans la tourbe du Ghetto. Vielle, très vielle histoire mais aujourd’hui mâtinée de la nouvelle idéologie dominante! Quelques intellectuels israéliens le formulent clairement, ainsi le professeur Elie Barnavi, ancien ambassadeur israélien à Paris, nous en donne une version frontale: : « Oui il y a bien deux Israël. Le mien tourné vers le monde, séculier et rationnel ; et l’autre, idolâtre, centré sur une terre divinisée, et prisonnier de croyances archaïques… Entre les deux il n’y a pas de compromis possible. Dans le combat qui les oppose, chaque camp compte ses alliés, au sein du monde juif et parmi les Gentils. Ils ont les leurs, juifs de la Diaspora arc-boutés sur leurs peurs ancestrales, qui flairent l’antisémitisme partout et sont prêts à se battre pour Abou Dis jusqu’au dernier Israélien, ou évangélistes américains dont le « sionisme » annonce la conversion des juifs et le second avènement du Christ Roi. Nous avons les nôtres « Juifs de l’éthique »… Le fait que l’on n’ait pas entendu ces nouveaux moralistes réagir aux votes de l’UNESCO déniant à Israël toute légitimité et tout droit religieux et historique, sur la ville de Jérusalem (y compris « Ouest ») montre très bien le fond de leur motivation. En sommes, ils sont des israélites vivant en Israël (demain à Berlin, à New York?).

Pour nous résumer, la question de l’identité juive mais aussi nationale (post-modernisme oblige) d’Israël est aujourd’hui en jeu. Cette question est toujours posée mais elle a connu une aggravation, c’est ce que l’on peut constater à l’occasion de ce 69ème anniversaire. Il y a là une question critique pour l’existence d’Israël: un vacillement à ce propos est un vacillement sur toute la ligne. Le clivage identitaire israélien est la clef de toute stratégie existentielle d’Israël. Ce clivage a des dimensions, sociales, ethniques, psychologiques, symboliques, territoriales, religieuses, politiques… La résolution de la crise qu’il engendre ne pourra pas être reportée à trop longtemps. Le destin de la Jérusalem unifiée en cristallisera sans doute l’essence, sur la scène internationale comme nationale, dans les années à venir.

L’analyse du clivage identitaire qui caractérise Israël pourrait être encore plus approfondi. Dans cet essai, j’ai tenté d’en trouver le fil directeur, que j’ai défini comme « l’éternité d’Israël », le « Netsah Israel« , pour désigner le lien intrinsèque de l’Israël moderne à l’Israël de l’histoire, de l’antiquité, de l’exil et du retour, ce qui fait sa raison d’être, le principe même de la pensée du retour.

Quelques statistiques, aussi vraies que celles évoquées en début de l’article, peuvent donner un aperçu des dégats causés par ce clivage qui nous montrent, plus que la confrontation avec l’ennemi dans la guerre, que c’est le choc avec l’autre intérieur qui doit avant tout être maitrisé sur le plan collectif et avant tout symbolique. Il y a toujours eu « deux » Israëls[17], mais comme une invitation à l’alliance, à la convergence, pas à la confrontation.

Le sondage publié par Massa Israeli, une association israélienne, qui milite pour trouver un terrain commun dans la société israélienne, nous aide à mesurer cette faille dans la réussite.

Questionnés sur le fait de savoir s’ils se définissent comme « Israéliens » ou « Juifs », 90% des interwievés du secteur religieux-traditionnaliste se définissent, certes, en premier comme « Juifs » en compagnie de 53% des laïques, mais 44% des laïques se définissent en premier comme « Israéliens ». 36% des laïques quitteraient même le pays s’ils le pouvaient, alors que seuls 7% des religieux le souhaitent. Ces laïques ont le même profil: masculin, ne vivant pas en couple, entre 23 et 29 ans.

27 % de toute la population juive quitterait ainsi le pays si elle le pouvait. C’est là un symptôme de l’état de faits décrit dans cet essai.

*Pour aller plus loin dans la perspective de cet essai, trois ouvrages de référence de l’auteur : Le Nouvel Etat Juif (Berg International, 2015 ), Politique du peuple juif, (François Bourin, 2013 ), La Nouvelle Question Juive, Idées Gallimard, 1979, Folio Gallimard, 2000.

[1] Par le magazine américain US News and World Report, et The American Interest

[2] Ces chiffres set les suivants ont les conclusions d’un sondage commandé par L’Institut pour la démocratie et l’Unives-rsité de Tel Aviv

[3] Autant dire présent à ce qui se dérobe, à l’absence…

[4] Bien évidemment il s’agit de comprendre la nature hébraïque de ce « centre », demeure de la transcendance. Cf. S. Trigano, Philosophie de la Loi, l’origine de la politique dans la Torah, (Le Cerf, 1999) et Politique du peuple juif, F. Bourin.

[5] L’acception régulière de cet adjectif désignerait les Juifs (et les non juifs) qui sont des citoyens de l’Etat d’Israël, de même qu’il y a des « Juifs français » ou de toute autre nationalité. Un « Juif français » n’est pas un Israélien sauf s’il a une double nationalité.

[6] A mon échelle j’en ai ouvert le chantier, mais c’est un début, dans Philosophie de la Loi, l’origine de la politique dans la Tora, op. cit.

[7] Qui d’ailleurs l’exprime bien. L’hébreu contemporain, que certains linguistes définissent comme « l’israélien » est une langue européenne qui parle hébreu. Cf. Notre livre L’hébreu, une nouvelle philosophie. Vers une nouvelle pensée juive, Hermann-Philosophie qui défend l’idée qu’il y a là une chance unique de développer une « philosophie hébraïque ».

[8] Un pilier est un réseau d’organisations et d’institutions qui ,sous l’égide d’une idéologie, peut rassembler un syndicat, une sécurité sociale, des institutions d’enseignement, des mouvements de jeunesse, des organismes de loisir, un parti politique, voire un groupe armé (dans le Yishouv). Une société parallèle.

[9] Mamlakhti, dans sa résonnance hébraïque ne veut pas dire « laïque », mais « étatique ». Mamlakha désigne au départ le « royaume », de facto la sphère de l’Etat, du pouvoir. Chez Ben Gourion, elle s’opposait au système des « piliers » qui s’était installé pendant la période qui précédait l’Etat, et que l’on définit comme « l’Etat avant l’Etat » ou « l’Etat en route ». C’est une notion exclusivement politique et étatique.

[10] Des formules qui montrent bien que mamlakhti ne veut pas dire au fond « laïque » (sinon que voudrait dire « mamlakhti dati« , « laïque-religieux »?) mais « étatique » ou « public » (quoique dans la société des piliers israélienne il semble qu’il n’y ait pas rééllement de « domaine public » dans toutes les sphères collectives). Il y a donc le « public-laïque » et le « public-religieux » avec le non dit que le « laïque » est le « public. A côté de ces 2 secteurs, il y a aussi le réseau éducatif arabe, en arabe, avec ses propres livres d’histoire (palestinienne) et le réseau ultra-orthodoxes: 4 systèmes éducatifs, 4 livres d’histoire différents pour un peuple de 8 millions de personnes….

[11] Cf. Esti Rein et Israel Ronen, Massa el heavar: Yavan, Roma veyerushalayim, Matkh 2001. Cf. aussi Beruria ben Baroukh Biyeme Yavan veRoma , Sifrei 1966… Voir notre article, Masa el heavar lelo tahanat motsa, in Makor Rishon 11/2/2011. Cf. mon analyse dans Politique du peuple juif, François Bourin, et à l’origine, en hébreu, dans un article paru dans le journal Makor Rishon ( ), et le colloque que j’ai organisé avec le Dr Yael Klein dans le cadre de l’Université de Bar Ilan: « Qu’est devenue l’histoire juive dans les livres d’histoire de l’éducation nationale? » (1/12/2010 )

[12] L’institution, il y a deux ans seulement, du « Jour pour marquer la sortie des Juifs des pays arabes » tente de compenser cette occultation mais à voir comment elle s’institue, on reste très perplexe pour son avenir. Elle est gérée comme une « mimouna » nationale cette fois ci sur le plan des symboles et pas du folklore…

[13] Cf. l’introduction à notre livre, Le judaïsme et l’esprit du monde, Grasset

[14] Saül Tchernikhovski, « « Face à une statue d’Apollon » », Labyrinthe [En ligne], 36 | 2011 (1), mis en ligne le 01 février 2013. URL : http://labyrinthe.revues.org/4125 ; DOI : 10.4000/labyrinthe.4125

[15] Je renvoie sur ce point à la tragi-comédie de la « Loi sur la nation », à nouveau au cœur du débat en mai 2017, qualifiée par ses détracteurs, y compris le président de l’Etat, de « raciste » et non « démocratique » parce qu’elle remettrait en question en fait , mais sans le dire, le droit à l’auto-détermination des « minorités », (entendre les Arabes israéliens). C’est comme ceux qui soutiennent que la France n’a ni identité, ni culture, une énormité historique qui passe pour « démocratique »… Tel est le post-modernisme, un néo-marxisme bobo…

[16] Cf. le dossier (février 2007) de la revue Controverses,n° 4, « Les Alter-juifs », http://controverses.fr/Sommaires/sommaire4.htm

[17] Cf. notre ouvrage, Le judaïsme et l’esprit du monde, op. cit.