A l’analyse, la notion hébraïque deleom qui se traduit en français par le mot « nation » ou, plutôt « nationalité », s’avère bien plus complexe qu’il n’y paraît. Dans son usage, notamment administratif, transparaît le kaléidoscope de la société israélienne.

La catégorie de leom est en effet utilisée par les services de l’état civil israélien, notamment pour les documents d’identité des citoyens du pays. Chaque individu se rendant au ministère de l’intérieur pour établir sa carte d’identité doit déclarer au fonctionnaire de l’Etat enregistrant sa demande à quelle « nation (nationalité) » il appartient, à savoir juive, arabe ou druze.

Mais quelle est la portée d’une telle mention dans un Etat dont la nationalité des citoyens est « israélienne » ? Comment s’intègrent ces différentes nations/nationalités à la nationalité israélienne ? Est-ce qu’une telle « mention » existe? Sans doute dans le rapport aux autres Etats, mais pas dans le rapport à l’Etat d’Israël….

Pour éclaircir cet état de faits, il est important de revenir à l’historique de cette mention.

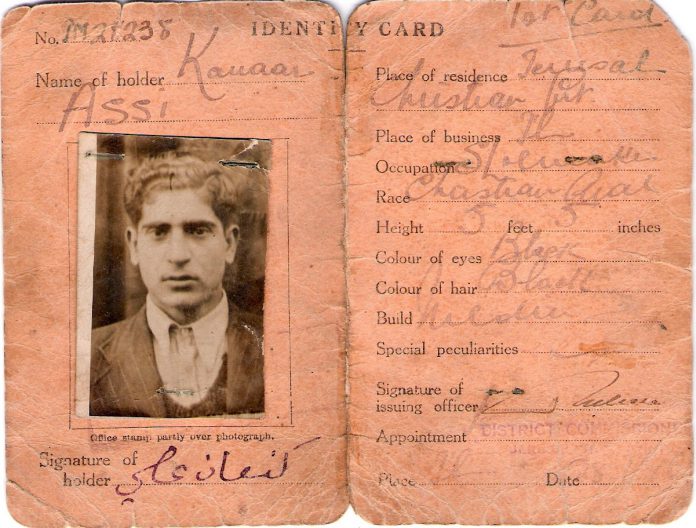

La mention leom est venue remplacer la mention de « race » qui apparaissait sur les cartes d’identité à l’époque du mandat britannique. Cette mention implique que dans l’Etat vivent plusieurs « nationalités » dont les ressortissants sont des citoyens de l’Etat: l’Etat est donc supposé regrouper en son sein diverses nationalités.

On peut donc tout à fait être de citoyenneté israélienne et appartenir, par exemple à la « nation » druze.

Seulement voilà, la réception de cette disposition se prête à malentendus: si l’Etat d’Israël se définit comme un Etat juif, la dénomination de nationalités non juives en son sein reviendrait, aux yeux de secteurs d’opinion, à définir des groupes de citoyens de seconde zone.

C’est cette interprétation qui a poussé le professeur Ouzi Ornan à créer en 2013 l’association « Je suis israélien ». Celle-ci a lancé une pétition, signée par environ 7000 personnes, pour demander auprès de la Cour Suprême, l’ajout de la « nationalité israélienne » au registre de l’état civil, prétextant que l’Etat ne peut imposer à ses citoyens de s’enregistrer contre leur volonté comme étant de nationalité juive. Ornan s’explique : « le leom n’est pas l’affaire de l’Etat… Je n’appartiens pas à la nationalité juive ni à la communauté religieuse juive, et je n’accepte pas de faire partie de la communauté juive. Seulement, il se trouve par hasard que je parle l’hébreu et que cette langue est la langue sacrée des Juifs. C’est tout. » Plutôt que différentes nationalités, il souligne l’importance d’inscrire une nationalité commune (la nationalité israélienne) assurant l’égalité à tous les citoyens d’Israël.

La demande d’Ornan fut rejetée par la Cour Suprême, statuant que la « nationalité israélienne » n’existait pas. Elle souleva cependant une vive controverse dans la société israélienne révélant l’enjeu réel du débat : l’identité nationale de l’Etat d’Israël, à savoir la question que soulève un Etat juif et démocratique.

Certains juges de la Cour Suprême se prononcèrent sur le sujet, affirmant une totale compatibilité entre les deux visages de l’Etat (le fait qu’Israël soit un Etat juif ne l’empêche pas d’être aussi démocratique et de garantir des droits égaux pour tous) ; d’autres se prononcèrent en faveur de la thèse de Ornan. Mais, quelle que soit la position adoptée, ce qui apparut de manière évidente fut le problème que pose la définition de l’attribut juif de l’Etat. Faut-il en effet entendre le mot juif comme religion, peuple, culture, nation ?

Pour rester dans le registre de l’état civil et de la question du leom, nous mentionnerons la première polémique qui vit le jour dans les années 1960, lorsque Benjamin Shalit saisit la Cour Suprême, pour demander au Ministère de l’Intérieur d’inscrire ses enfants comme étant de leom juif, alors que leur mère n’était pas juive tout en déclarant cependant son intention de les élever dans le judaïsme. Après débat, la Cour Suprême ordonna au Ministère de l’Intérieur d’inscrire les enfants comme juifs, bien que n’étant halakhiquement pas reconnus comme tels. Elle statua dans le même temps que le registre de l’état civil ne pouvait constituer une preuve quelconque d’appartenance à une religion (il ne supplante pas l’autorité rabbinique), et n’était tenu qu’à des fins statistiques.

En 1988, la polémique refait surface avec l’affaire Miller dans laquelle il était question d’enregistrer une juive convertie par les rabbins réformistes comme appartenant au leom juif. Encore une fois, la Cour Suprême trancha et se prononça en faveur de la demande.

Par la suite, elle ordonna de reconnaître comme étant de leom juif, les convertis par les rabbins réformistes et conservatives. La décision fit de nombreux remous dans le monde politique, si bien qu’Elie Ishai, alors ministre de l’intérieur (émanant du parti religieux Shaas), demanda, en 2002, à retirer des cartes nationales d’identité la mention du leom, la remplaçant par une ligne d’étoiles et la réservant au seul registre de l’état civil tenu par le Ministère de l’Intérieur pour ses besoins statistiques. Il invoqua comme motif à cette omission le fait qu’il n’était pas du ressort de la Cour Suprême de décider qui était juif ou ne l’était pas. En effet ce n’est pas à la Cour Suprême de statuer sur la judéité des individus…

La même question est remise au goût du jour plus récemment, avec une nouvelle demande faite à la Cour Suprême, au nom du respect des individus, d’inscrire comme « sans religion et sans nation » les enfants issus de mariages mixtes.

On comprend ainsi que, sous toutes ses formes, la polémique concerne la compréhension du mot juif. S’il doit être entendu comme religion, c’est cela qui pose problème.

Le tout dernier débat qui agite la scène publique, le « traité Gabizon-Madan », un « traité » passé entre un professeur de droit et un rabbin, est à ce propos emblématique. Son ambition était de réconcilier laïcs et religieux en construisant un cadre de vie commun, concernant divers sujets de société. Il réussit à relever le défi sur tous les points… à l’exception de la question du leom. Le professeur Ruth Gabizon militait en effet pour l’annulation de la mention, posant selon elle problème pour les individus se réclamant du judaïsme mais n’étant pas reconnus comme tels par la Halakha (notamment une partie des Juifs de Russie) ; alors que le rabbin Madan proposait de maintenir la mention tout en annulant la mention « juif » au profit de celle de « peuple d’Israël ». Madan mettait ainsi l’accent sur la dimension sociologique du mot « juif », au-delà de la dimension religieuse.

Le rappel de ces diverses polémiques révèle ainsi de manière flagrante la difficulté pour la société israélienne de penser son identité collective, et plus précisément la spécificité de l’être juif. L’Etat d’Israël, « juif et démocratique » pourrait bien être une première dans le concert des nations européennes qui peinent de plus en plus à penser leur identité collective, et à lui reconnaître sa légitimité.